どんな競技?

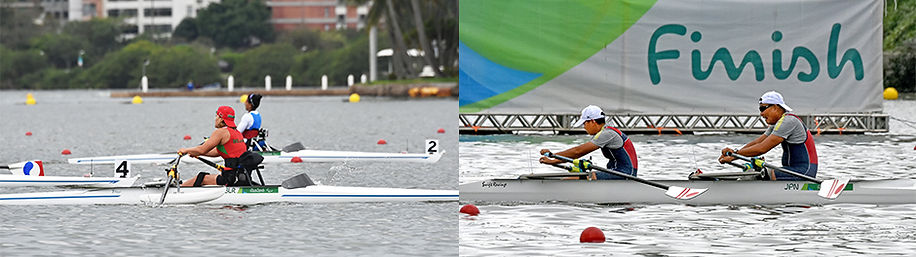

オールを漕ぎ、全長2000mのコースで速さを競う競技です。

国際ボート連盟が定める規則に則って行われますが、障がいの特性に応じて一部ルールが変更されています。

また、障がいの種類や程度によって分けられたクラスごとに出場できる種目が定められています。

体幹が効かない選手や下肢に障がいがある選手が属するクラスで使用されるボートは、一般のボートとは異なる構造になっています。

一般的なボートでは選手が座るシートはスライド式になっていて、脚を伸ばすのに合わせてオールを漕ぎますが、このクラスのボートではシートが固定されていて、脚を使わずにオールを漕ぎます。

競技の概要

コース

コースは、直線の全長2000m。

基本的に流れや波のない水面で競技が行われます。

船首がフィニッシュラインを通過したらゴールとなります。

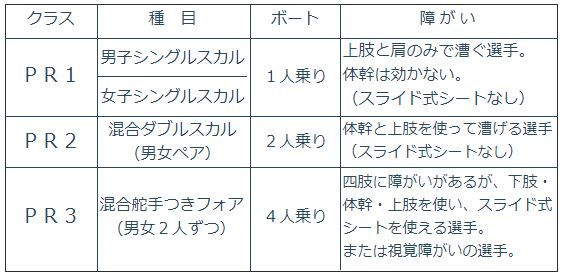

クラス分けと種目

ボートの構造を工夫して安全確保

PR1クラスでは、体幹が効かない選手が1人でボートに乗り、腕と肩の力で漕ぎます。このクラスでは、ボートの両側にポンツーン(浮き)を取り付けて安定させます。また、選手は胴体にベルトを巻きシートに身体を固定して競技を行います。

視覚障がいの選手が出場できるPR3

PR3クラスは男女2人ずつの4人で漕ぎ、舵手(コックス)が1人同乗しますが、1チーム最大2人まで視覚障がいの選手が出場できます。視覚障がいは全盲など最も重いB1から弱視など最も軽いB3まで3クラスに分けられ、B3の選手の出場は1人だけです。

視覚障がいの選手は他の選手の様子が目視できないため、舵手の声を頼りに漕ぎます。

障がいに合わせてフォームを工夫

水をしっかりとらえて無駄なく力を伝えられなければボートは速く進みません。そのためには正しいフォームを身に着けることが必要になります。

健常な選手と違って、障がいのある選手はそれぞれの障がいの種類や程度に応じてフォームが異なります。一般的な「正しいフォーム」は必ずしも障がいのある選手に当てはまるわけではないのです。

選手たちは、シートの位置やオールを取り付ける高さなど用具の調整やフォームの工夫をし、試行錯誤しながら競技に取り組んでいます。

(参考文献)

公益財団法人日本パラスポーツ協会、日本パラリンピック委員会のホームページから抜粋して引用しています。